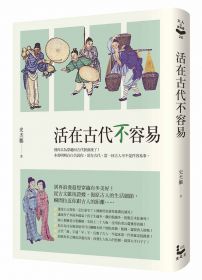

別再以為穿越回古代很浪漫了!

本書明明白白告訴你,活在古代、當一回古人可不是件容易事。

本書作者專研古文字學,以及先秦兩漢歷史,

透過大量整理傳世文獻,尤其是出土資料的歷史細節,

據以闡述對歷史事件犀利且獨特的看法。

無論是復原出古人生活的各個面向,

或是立足於現代去點評古人,

都能隨處取材,說理透徹,娓娓不厭。

別再浪漫遐想穿越有多美好!從古文獻找證據,

復原古人的生活細節,瞬間拉近你跟古人的距離……

誰說王公貴族一定住豪宅?上個廁所也會掉進糞坑溺死!

誰說多子多孫多福氣?孩子生越多,繳的稅越多,乾脆丟水缸淹死!

婦人棄嫌老公想離婚,先挨上二十大板,沒用的老公還獲得表揚!

別以為住在風景區旁可以賺觀光財?倒貼房錢、飯錢,還要供人使喚!

古代「蚤」字通「早」字,反應了古人一早起床第一件事就是捉跳蚤!

即使魚米之鄉也常遇災荒,沒發生人吃人的悲劇,就算太平日子了!

【精彩內容】

誰說「穿越」很浪漫?我們真能跟古人談情說愛?

實際上,你跟古人可能雞同鴨講,根本溝通不良。

我們雖然知道唐代哪些字讀音相同或相近,至於它們具體發什麼音,誰也不敢打包票。各家用國際音標所擬的上古音,只是立足於語音系統之上對古人讀音的一種推測,除非當時有錄音,否則,古人的發音永遠是一個謎。

人有三急,王公貴族也要上廁所!

但古代上廁所真的會要人命……

歷史記載,晉景公是掉進廁所淹死的。古代貴族上的廁所難道跟農村的糞坑一樣?而且,國王的糞坑難道都不清理,跌下去竟然會滅頂?以及,為什麼呂后把戚姬做成「人彘」之後還要扔進廁所裡?為什麼漢景帝的寵妃在上林苑上廁所差一點叫野豬給吃了?原來,古代廁所的構造大不同。

旅遊團不來,觀光業叫苦連天。

但古人若住在景區隔壁,那才叫苦不堪言!

秦始皇東巡嶧山,留下一塊嶧山刻石。因為是古蹟,字還是李斯寫的,所以歷代吸引了無數文人書家上山臨拓。這些文人或書家,基本都有個一官半職,或者多少能跟官府攀上點關係。他們下鄉,吃喝住宿當然靠附近百姓攤派。所以,嶧山刻石附近的百姓苦不堪言,有一天,一聲呐喊,全村百姓挑起柴火集合,一把火將石刻燒毀了。

皇家果真親情融洽?

「父皇」「母后」「兒臣」千萬別亂稱呼!

每看電視裡播古裝片,最怕聽到的就是「父皇」「母后」和「兒臣」,不分朝代,渾身起雞皮疙瘩。大概認為皇家一樣講親情,殊不知完全是自己的想像。在權力面前,親情一錢不值。至少在漢代,皇太后在皇帝面前稱「朕」,皇帝見了老媽,也不叫什麼「母后」,而是乖乖稱「臣」,名分不能亂。

古代真的都是人口眾多的大家庭嗎?

養兒育女不只要繳「人頭稅」,還要想辦法活下去!

古代人口的生育率不高是很顯然的,因為生多了自尋煩惱。首先,有人頭稅,每生一個孩子,就要交一份錢給皇上。其次,因為生產力太低,天災人禍時時發生,自己能活下去就不容易了,生養孩子徒增煩惱。即使是某些人豔羨的宋代,就有記載,當時福建人生孩子到第四個,往往溺死,因為養不起。這還是男的,若是女孩,第三個就扔水缸了。

想示威抗議?嚴懲重打!歌功頌德?一樣要流放邊疆!

總之,就是不許對官老爺說三道四!

以前我一直以為,是商鞅變法敗壞了中國的政治風氣。後來細讀《左傳》,發現也不是那麼回事,商鞅的很多思想,並非空中樓閣,而是淵源有自。比如不許小民對政策批評的規定,就能在春秋時期找到源頭。春秋時貴族的共識是:分謗,讓領導集團都有責任,又都不用負責任。但我認為,還隱含這種共識:我們貴族的好壞,輪不到平民插嘴。

做不做得了官,除了教材之外,

天賦也是需要一點的!

表現忠誠的另一種方式,就是別跟皇帝較勁。漢成帝、哀帝時有個人叫孔光,做官時「周密謹慎」「未嘗有過」,他勸諫皇帝的方式是,奏疏寫好,立刻把草稿焚毀,不讓人知道自己給皇帝貢獻過智慧。他的理論是,作臣子的,不能顯擺自己,尤其不能在朝廷上公開勸諫,這不但是顯擺自己,還是「章主之過以奸忠直,人臣大罪也」。

詩書禮義能治國嗎?

蠻夷之邦反而比中原國家更安定!

秦穆公請教來自西戎的由余,「中國以德治國,尚且動不動就來次內亂。夷狄都是文盲,是怎麼保持國內穩定的?」由余回答,「中國統治者宣揚仁義,但自身做不到;老百姓發現被騙,會愈發失望,只好起義。戎狄就不同了,他們不知道詩書禮樂,不需要嘴上虛偽,而是真誠地互相愛護,國家哪能搞不好?」

靈或不靈,神仙的命運大不同!

看看古代中國人信仰的務實面。

中國人拜神,不是為了找什麼終極關懷,而是為了好處。所以,在中國人眼裡其實沒有真正的神靈,能給他帶來好處,才是神靈,沒有帶來好處,對不起,一錢不值。從出土材料也可知道,中國人祭祀鬼神,大多帶有敬重和恐嚇兩方面,祭祀時敬重,但也醜話說在前頭,如果不靈,別怪我不客氣。

古人也講究「一白遮百醜」!

醜八怪為什麼在古書中稱為「貌寢」?

「貌侵」的「侵」(或「寢」),有可能就是「顏色深晦」的「深」,上古音的「深」和「寢」都是侵部字,且意思非常相近,還有不少輾轉相通的實例,從某個角度來說,應該是同源詞。「寢」也有幽暗的意思,所謂「貌寢」,大概就是指臉色陰暗,毫無光彩,顯然,這樣的人是不會美的。